|

您好,歡迎回來(lái)

|

||||||||||||||||||||||||

專家信息:

![]()

馬文濤——水庫(kù)地震研究專家,男,1958年出生,理學(xué)博士。現(xiàn)任中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員,碩士生導(dǎo)師。

馬文濤——水庫(kù)地震研究專家,男,1958年出生,理學(xué)博士。現(xiàn)任中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員,碩士生導(dǎo)師。

教育及工作經(jīng)歷:

1982年云南大學(xué)地球物理系本科畢業(yè)。

1996年國(guó)家地震局地質(zhì)研究所獲固體地球物理專業(yè)博士學(xué)位。

社會(huì)任職:

資料更新中……

科學(xué)研究:

![]()

研究方向:

主要從事地震學(xué)和地球物理學(xué)及其在活動(dòng)構(gòu)造中的運(yùn)用、地震動(dòng)力學(xué)模型和地球動(dòng)力學(xué)模型的研究工作。

承擔(dān)科研項(xiàng)目情況:

承擔(dān)過1項(xiàng)國(guó)家科技支撐課題、1項(xiàng)“七五”三級(jí)子題、多項(xiàng)國(guó)家地震局“十五”三級(jí)子題、1項(xiàng)地震科學(xué)聯(lián)合基金課題,參加了國(guó)家地震局“八五”二級(jí)子題、“九五”三級(jí)子題和“十五”三級(jí)子題、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目子題、國(guó)家自然科學(xué)基金和地震科學(xué)聯(lián)合基金課題的相關(guān)研究工作;參加“浙江湖南鎮(zhèn)水庫(kù)誘發(fā)地震的研究”、“貴州烏江渡水庫(kù)誘發(fā)地震的研究”和“湖南東江水庫(kù)誘發(fā)地震的研究”等多項(xiàng)水庫(kù)誘發(fā)地震和天然地震的野外小臺(tái)網(wǎng)觀測(cè)。

1. “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目課題“典型水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定技術(shù)及預(yù)警技術(shù)研究”。

2. 國(guó)家“十一五”科技支撐項(xiàng)目子專題“長(zhǎng)江三峽水庫(kù)加密臺(tái)站建設(shè)”。

3. 中國(guó)地震局科技監(jiān)測(cè)司任務(wù)課題“超大型水庫(kù)資料收集與整理”。

4. 地震科學(xué)聯(lián)合基金課題“寬頻P波反演在1988年瀾滄、耿馬地震中的運(yùn)用”。

5. 國(guó)家“七五”攻關(guān)專題“長(zhǎng)江三峽工程水庫(kù)誘發(fā)地震問題的研究”。

6. 國(guó)家“七五”攻關(guān)子題“長(zhǎng)江三峽工程庫(kù)壩區(qū)重點(diǎn)地段的地震強(qiáng)化觀測(cè)和地震活動(dòng)性的研究”。

科研成果:

1. 首都圈地區(qū)地殼最新構(gòu)造變動(dòng)與地震 徐錫偉; 張先康; 吳衛(wèi)民; 馬勝利; 江娃利; 顧夢(mèng)林; 冉勇康; 于貴華; 馬文濤; 林傳勇; 李松林; 孫振國(guó); 劉杰 【科技成果】中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地球物理勘探中心; 中國(guó)地震局地殼應(yīng)力研究所 2002-01-01

2. 長(zhǎng)江三峽工程水庫(kù)誘發(fā)地震的研究 胡毓良; 胡平; 趙蒙; 馬文濤; 楊清源; 陳獻(xiàn)程; 李方全; 張伯崇; 劉忠書; 高士鈞; 曾心傳; 丁旭初; 楊主恩 【科技成果】中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地殼應(yīng)力研究所; 國(guó)家地震局地震研究所 2000-01-01

論文專著:

![]()

在國(guó)內(nèi)外中高級(jí)刊物發(fā)表論文60余篇,出版專著1部。

出版專著:

資料更新中……

發(fā)表中文論文:

1 紫坪鋪水庫(kù)與汶川地震關(guān)系討論 馬文濤; 徐錫偉; 徐長(zhǎng)朋; 張新東; 李海鷗; 苑京立 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 山東省地震局; 河北省地震局邯鄲中心臺(tái) 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第二十七屆年會(huì)論文集 2011-10-17

2 影響水庫(kù)觸發(fā)地震庫(kù)侖應(yīng)力計(jì)算結(jié)果因素的討論——以紫坪鋪水庫(kù)對(duì)汶川地震的作用為例 劉遠(yuǎn)征; 馬文濤; 馬瑾 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所地震動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 華北水利水電學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第二十七屆年會(huì)論文集 2011-10-17

3 紫坪鋪水庫(kù)庫(kù)區(qū)小震層析成像 李海鷗; 徐錫偉; 馬文濤; 謝蓉華; 苑京立; 徐長(zhǎng)鵬 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 四川省地震局水庫(kù)地震研究究所 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第二十七屆年會(huì)論文集 2011-10-17

4 一種確定震源機(jī)制的方法 馬文濤 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】1992年中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集 1992-11-01

5 離散不等間距數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)維計(jì)算方法初探 馬文濤 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】1992年中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集 1992-11-01

6 地球物質(zhì)的化學(xué)、物理性質(zhì)的綜合測(cè)定研究 馮永革; 馬文濤; 趙鴻儒 北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第二十屆年會(huì)論文集 2004-10-01

7 地球物質(zhì)綜合物理、化學(xué)性質(zhì)測(cè)定的研究之四 馮永革; 馬文濤; 趙鴻儒 北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地球物理第二十一屆年會(huì)論文集 2005-08-01

8 裂縫擴(kuò)展前后波速場(chǎng)變化特征的實(shí)驗(yàn)研究 馬文濤; 馬瑾 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地震學(xué)會(huì)第五次學(xué)術(shù)大會(huì)論文摘要集 1994-12-01

9 構(gòu)造物理場(chǎng)的演化過程與地震預(yù)報(bào) 馬瑾; 劉力強(qiáng); 馬勝利; 劉天昌; 鄧志輝; 馬文濤; 曾正文 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【中國(guó)會(huì)議】中國(guó)地震學(xué)會(huì)第五次學(xué)術(shù)大會(huì)論文摘要集 1994-12-01

10 使用灰色聚類方法評(píng)估長(zhǎng)江三峽水庫(kù)湖北不同庫(kù)段水庫(kù)誘發(fā)地震的震級(jí)上限 馬文濤; 徐錫偉; 于貴華; 苑京立; 徐長(zhǎng)朋; 藺永 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 活動(dòng)構(gòu)造與火山重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 【期刊】地震地質(zhì) 2012-12-15

11 地震“突變震源”說(shuō) 馮永革; 陳立成; 吳發(fā)恩; 馬文濤; 趙鴻儒 北京大學(xué)地球物理系; 北京交通大學(xué)理學(xué)院; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地球物理學(xué)進(jìn)展 2012-12-15

12 天祝—古浪地區(qū)雙差地震層析成像與古浪地震構(gòu)造探討 李海鷗; 徐錫偉; 馬文濤 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震學(xué)報(bào) 2011-03-15

13 紫坪鋪水庫(kù)與汶川地震關(guān)系的討論 馬文濤; 徐長(zhǎng)朋; 張新東; 徐錫偉; 李海鷗; 苑京立 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所拉薩地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站; 山東省地震局; 河北省地震局邯鄲中心臺(tái) 【期刊】地震地質(zhì) 2011-03-15

14 阿爾金斷裂帶西段莫勒切河河口階地的構(gòu)造及氣候意義 鄭榮章; 徐錫偉; 馬文濤; 李建平 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所地震動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所國(guó)家地震活動(dòng)斷層研究中心 【期刊】地震地質(zhì) 2011-06-15

15 青藏高原東南緣地震活動(dòng)與地殼運(yùn)動(dòng)所反映的塊體特征及其動(dòng)力來(lái)源 程佳; 徐錫偉; 甘衛(wèi)軍; 馬文濤; 陳為濤; 張勇 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所活動(dòng)構(gòu)造與火山重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所地震動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 中國(guó)地震局 【期刊】地球物理學(xué)報(bào) 2012-04-15

16 利用水庫(kù)誘發(fā)地震數(shù)據(jù)庫(kù)快速為政府部門提供汶川M_s8.0地震災(zāi)害對(duì)策 馬文濤; 李海鷗; 徐錫偉; 楊清源; 陳獻(xiàn)程; 徐長(zhǎng)朋; 于貴華; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所國(guó)家地震活動(dòng)斷層研究中心 【期刊】地震地質(zhì) 2009-12-15

17 水庫(kù)誘發(fā)地震震例及背景數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)與研制 陳曉利; 王喆; 馬文濤 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院 【期刊】地震地質(zhì) 2009-12-15

18 青藏高原西部班公-怒江縫合帶下方地殼結(jié)構(gòu)與地塊拼合模式 李海鷗; 徐錫偉; 姜枚;馬文濤 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 2010-06-15

19 汶川地震發(fā)震構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)分析 馬文濤; 徐錫偉; 于貴華; 徐長(zhǎng)朋 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【期刊】國(guó)際地震動(dòng)態(tài) 2010-06-25

20 長(zhǎng)江三峽水庫(kù)誘發(fā)地震加密觀測(cè)及地震成因初步分析 馬文濤; 徐長(zhǎng)朋; 李海鷗; 苑京立; 徐錫偉; 張新東; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所國(guó)家活動(dòng)構(gòu)造研究中心; 山東省地震局; 河北省地震局邯鄲中心臺(tái) 【期刊】地震地質(zhì) 2010-12-15

21 三峽水庫(kù)泄灘西地區(qū)地震雙差定位及成因分析 李海鷗; 馬文濤; 徐錫偉; 苑京立; 徐長(zhǎng)鵬 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 2010-12-15

22 汶川8.0級(jí)地震后紫坪鋪水庫(kù)庫(kù)區(qū)地震的分布特征 李海鷗; 馬文濤; 徐錫偉; 謝蓉華; 苑京立; 徐長(zhǎng)鵬 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 四川省地震局水庫(kù)地震研究所 【期刊】地震地質(zhì) 2010-12-15

23 基于GIS的水庫(kù)誘發(fā)地震成因分析 陳曉利; 馬文濤; 楊清源 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 2010-12-15

24 湖南常德地區(qū)桃源推測(cè)隱伏斷層是否存在? 韓竹軍; 聶曉東; 周本剛; 馬文濤; 向宏發(fā); 陳國(guó)光 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)電力投資集團(tuán)湖南五凌水電開發(fā)有限責(zé)任公司; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2006-03-30

25 南天山地區(qū)巴楚-伽師地震(M_S6.8)發(fā)震構(gòu)造初步研究 徐錫偉; 張先康; 冉勇康; 崔效鋒; 馬文濤; 沈軍; 楊曉平; 韓竹軍; 宋方敏; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地球物理勘探中心; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地殼應(yīng)力研究所; 新疆維吾爾自治區(qū)地震局; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京; 烏魯木齊 【期刊】地震地質(zhì) 2006-06-30

26 淺層地震勘探資料地質(zhì)解釋過程中值得重視的問題 楊曉平; 鄭榮章; 張?zhí)m鳳; 陳獻(xiàn)程;馬文濤; 徐錫偉; 王瑞光; 梁輝; 王琰 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 黑龍江省哈爾濱市地震局; 黑龍江省哈爾濱市地震局 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2007-06-15

27 四川汶川Ms8.0級(jí)地震北川-映秀地表破裂的復(fù)雜現(xiàn)象 鄧志輝; 楊主恩; 孫昭民; 陳桂華; 馬文濤; 孫謙 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 山東省地震局 【期刊】科學(xué)通報(bào) 2008-10-30

28 震源機(jī)制解分類與川滇及鄰近地區(qū)最新變形特征 馬文濤; 徐錫偉; 曹忠權(quán); 于貴華; 李海鷗; 徐長(zhǎng)朋 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 拉薩地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站; 西藏自治區(qū)地震局 【期刊】地震地質(zhì) 2008-12-15

29 2007年6月3日寧洱6.4級(jí)地震地表變形的構(gòu)造分析和解釋 楊曉平; 陳立春; 馬文濤; 陳慧; 周摯; 李巖峰; 謝英情; 施偉華; 常祖峰 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 云南省地震局; 中國(guó)地震應(yīng)急搜救中心 【期刊】地震學(xué)報(bào) 2008-03-15

30 汶川8級(jí)強(qiáng)震極震區(qū)破壞情況與烈度 楊主恩; 鄧志輝; 馬文濤; 孫謙; 陳桂華 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2008-06-15

31 汶川8.0級(jí)強(qiáng)震北川、映秀地表破裂現(xiàn)象 鄧志輝; 楊主恩; 陳桂華; 馬文濤; 孫謙 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2008-06-15

32 昆侖山地震(M_w7.8)破裂行為、變形局部化特征及其構(gòu)造內(nèi)涵討論 徐錫偉; 于貴華;馬文濤; 林傳勇; Yann Klinger; Paul Tapponnier 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; Institut de Physique du Globe; 75005 Paris; France 【期刊】中國(guó)科學(xué)(D輯:地球科學(xué)) 2008-07-15

33 汶川M_S8.0地震對(duì)四川省水電水利工程場(chǎng)地安全性評(píng)價(jià)結(jié)果的檢驗(yàn) 馬文濤; 李海鷗; 楊主恩; 陳桂華; 陳獻(xiàn)程; 楊清源; 鄧志輝; 孫謙 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震活動(dòng)斷層研究中心 【期刊】地震地質(zhì) 2008-09-15

34 中國(guó)大陸中軸構(gòu)造帶地殼最新構(gòu)造變動(dòng)樣式及其動(dòng)力學(xué)內(nèi)涵 徐錫偉; 于貴華; 馬文濤; 陳文彬; 聞學(xué)澤 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 四川省地震局 北京; 四川成都 【期刊】地學(xué)前緣 2003-12-30

35 阿爾金斷裂帶晚第四紀(jì)左旋走滑速率及其構(gòu)造運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換模式討論 徐錫偉; P.Tapponnier; J.Van Der Woerd; F.J.Ryerson; 王峰; 鄭榮章; 陳文彬; 馬文濤; 于貴華; 陳桂華; A.S.Meriaux 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; Laboratoire de Tectonique; Institut de Physique du Globe de Paris; France; IGPP; Lawrence Livermore National Laboratory; Livermore; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; France 北京 【期刊】中國(guó)科學(xué)(D輯:地球科學(xué)) 2003-10-20

36 川滇地區(qū)活動(dòng)塊體最新構(gòu)造變動(dòng)樣式及其動(dòng)力來(lái)源 徐錫偉; 聞學(xué)澤; 鄭榮章; 馬文濤; 宋方敏; 于貴華 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 四川省地震局; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】中國(guó)科學(xué)(D輯:地球科學(xué)) 2003-12-30

37 北京黃莊—高麗營(yíng)隱伏斷裂立水橋段淺部活動(dòng)特征的地震探測(cè) 馬文濤; 唐文榜; 徐錫偉; 郝書儉; 儲(chǔ)寶貴 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)新星石油公司北京計(jì)算中心; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】物探與化探 2005-12-20

38 延礬盆地北緣斷裂深淺構(gòu)造關(guān)系研究 于貴華; 徐錫偉; 馬文濤; 朱艾瀾; 刁桂苓; 張四昌; 張先康; 劉保金; 孫振國(guó) 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 河北省地震局; 中國(guó)地震局地球物理勘探中心; 中國(guó)地震局地球物理勘探中心 中國(guó)北京; 中國(guó)北京; 中國(guó)石家莊; 中國(guó)鄭州 【期刊】地震學(xué)報(bào) 2004-02-15

39 首都圈地區(qū)的地震活動(dòng)性與斷裂的關(guān)系 馬文濤; 徐錫偉; 于貴華; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2004-06-30

40 地震三角形分類圖解法與華北地區(qū)地震成因分析 馬文濤; 徐錫偉; 徐平; 于貴華 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 北京市地震局; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地球物理學(xué)進(jìn)展 2004-06-30

41 北京市立水橋附近黃莊-高麗營(yíng)隱伏斷裂的淺層地震勘探 馬文濤; 徐錫偉; 郝書儉; 尹功明; 于光明; 于貴華; 儲(chǔ)寶貴; 鄭寶貴; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2004-12-30

42 2001年11月14日昆侖山庫(kù)賽湖地震(M_S8.1)地表破裂帶的基本特征 徐錫偉; 陳文彬; 于貴華; 馬文濤; 戴華光; 張志堅(jiān); 陳永明; 何文貴; 王贊軍; 黨光明 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局蘭州地震研究所; 青海省地震局; 青海省地震局 北京; 北京10 【期刊】地震地質(zhì) 2002-03-30

43 活斷層地震地表破裂“避讓帶”寬度確定的依據(jù)與方法 徐錫偉; 于貴華; 馬文濤; 冉永康; 陳桂華; 韓竹軍; 張?zhí)m鳳; 尤惠川 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地球物理研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2002-12-30

44 拉薩市附近劉吾大佛寺間斷裂的淺層地震勘探 馬文濤; 凌宏; 曹忠權(quán); 儲(chǔ)寶貴; 張?zhí)m鳳 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所; 西藏自治區(qū)地震局; 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 2002-12-30

45 使用CDSN資料確定瀾滄地震震源參數(shù) 馬文濤; 周摯 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 云南省地震局 【期刊】地震研究 1994-01-03

46 體波單震相測(cè)定震源機(jī)制的方法 馬文濤 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】中國(guó)地震 1994-06-25

47 三峽地區(qū)極淺源地震振動(dòng)波的近場(chǎng)地表效應(yīng) 馬文濤; 胡敏良; 陳獻(xiàn)程; 楊清源; 胡平; 趙蒙 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-03-30

48 粘滑失穩(wěn)及其物理場(chǎng)時(shí)空分布的實(shí)驗(yàn)研究 鄧志輝; 馬勝利; 馬瑾; 劉力強(qiáng); 劉天昌; 馬文濤; 曾正文 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

49 巖石摩擦滑動(dòng)中聲發(fā)射的多普勒效應(yīng) 馬文濤; 馬瑾; 馬勝利; 劉力強(qiáng) 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

50 5°拐折構(gòu)造變形物理場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)研究與數(shù)值模擬 馬瑾; 馬文濤; 馬勝利; 鄧志輝; 劉力強(qiáng); 劉天昌 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

51 雁列式斷層變形過程中物理場(chǎng)演化的實(shí)驗(yàn)研究(一) 馬勝利; 鄧志輝; 馬文濤; 劉力強(qiáng); 劉天昌; 馬瑾; 曾正文 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

52 雁列式斷層變形過程中物理場(chǎng)演化的實(shí)驗(yàn)研究(二) 馬勝利; 劉力強(qiáng); 鄧志輝; 劉天昌; 馬文濤; 馬瑾; 曾正文 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

53 雁列斷層變形過程中的聲發(fā)射特征 馬文濤; 馬瑾; 劉力強(qiáng); 馬勝利; 劉天昌; 鄧志輝 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1995-12-30

54 長(zhǎng)江三峽工程區(qū)微震的觀測(cè)與研究 馬文濤; 楊清源; 陳獻(xiàn)程; 胡平; 胡毓良; 趙蒙 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1996-06-30

55 單裂縫巖石標(biāo)本的彈性波頻響特征初步分析 馬文濤; 馬瑾; 劉力強(qiáng); 雷興林 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1996-09-30

56 斷層幾何結(jié)構(gòu)與物理場(chǎng)的演化及失穩(wěn)特征 馬瑾; 馬勝利; 劉力強(qiáng); 鄧志輝; 馬文濤; 劉天昌 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震學(xué)報(bào) 1996-05-15

57 長(zhǎng)江三峽地區(qū)鹽關(guān)微地震群的成因機(jī)制 楊清源; 陳獻(xiàn)程; 馬文濤; 胡毓良; 胡平; 趙蒙 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 北京 【期刊】地震地質(zhì) 1993-10-01

58 浙江湖南鎮(zhèn)水庫(kù)的誘發(fā)地震 胡毓良; 陳獻(xiàn)程; 張忠連; 馬文濤; 劉祖沅; 雷軍 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1986-12-31

59 氣爆型水庫(kù)誘發(fā)地震的分析 胡平; 胡毓良; 馬文濤; 陳獻(xiàn)程; 楊清源 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所 【期刊】地震地質(zhì) 1989-04-02

60 寬頻P波反演1988年瀾滄地震震源參數(shù) 馬文濤; 劉啟元; 范會(huì)吉; 胡平; 周摯 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 國(guó)家地震局地質(zhì)研究所; 云南省地震局 【期刊】中國(guó)地震 1992-04-01

![]()

先后獲中國(guó)地震局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)1次、二等獎(jiǎng)1次和三等獎(jiǎng)2次。

資料更新中……

媒體報(bào)道一:

![]()

厚積薄發(fā) 惠澤民生

——專訪中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員馬文濤

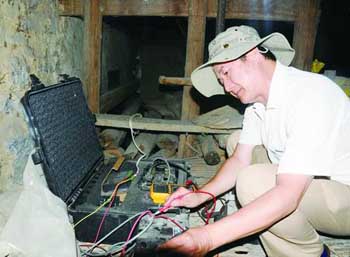

馬文濤等正在汶川地震的北川縣城災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)考察。

馬文濤正在臺(tái)站上檢修數(shù)字地震儀。

數(shù)千年以前,當(dāng)大禹治水掀開了人類征服自然的精彩篇章,人們大概從未想到,河流將在某一天跨越莽莽蒼蒼的歷史,投入“水庫(kù)”堅(jiān)實(shí)的襟懷。人們也應(yīng)該更沒有想到,作為惠澤民生的福將,“水庫(kù)”有一天也會(huì)反噬自然——誘發(fā)地震就是它最瘋狂的舉動(dòng)之一。

水庫(kù)誘發(fā)地震是指水庫(kù)蓄水后引起庫(kù)內(nèi)及其附近地區(qū)發(fā)生地震的現(xiàn)象。由于其震源淺,引發(fā)的危害相對(duì)嚴(yán)重,特別是有可能引發(fā)工程災(zāi)害及巖崩、滑坡、滾石、泥石流、堰塞湖、塌陷等次生災(zāi)害。因此,不僅水電工程界與地震界對(duì)這種現(xiàn)象高度重視,政府與公眾也異常關(guān)注。在科學(xué)與時(shí)代的聚焦中,中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員馬文濤的研究課題,就愈加意味深長(zhǎng)了。

百折不撓,三十年征途漫漫

馬文濤1996年12月在中國(guó)地震局地質(zhì)研究所獲得博士學(xué)位,碩士生導(dǎo)師,現(xiàn)在主要從事水庫(kù)誘發(fā)地震、近場(chǎng)地震學(xué)和震源機(jī)制解的研究工作。承擔(dān)過一項(xiàng)“十一五”國(guó)家科技支撐課題、一項(xiàng)“七五”科技攻關(guān)三級(jí)子題、多項(xiàng)國(guó)家地震局“十五”三級(jí)子題、1項(xiàng)地震科學(xué)聯(lián)合基金課題,參加了國(guó)家地震局“八五”二級(jí)子題、“九五”三級(jí)子題和“十五”三級(jí)子題、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目子題、國(guó)家自然科學(xué)基金和地震科學(xué)聯(lián)合基金課題的相關(guān)研究工作;先后發(fā)表第一作者文章25篇;獲得中國(guó)地震局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1次、二等獎(jiǎng)1次和三等獎(jiǎng)2次。熟悉馬文濤的人都知道,在中國(guó)水庫(kù)誘發(fā)地震研究領(lǐng)域,他算得上是一名有著30年豐富戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)的“老兵”。

1977年,馬文濤進(jìn)入了云南大學(xué)地球物理系。當(dāng)時(shí)的中國(guó),理科開設(shè)地球物理專業(yè)的院校僅有北京大學(xué)、中國(guó)科技大學(xué)和云南大學(xué)三所。云南屬于地震多發(fā)區(qū),進(jìn)行地震研究與實(shí)驗(yàn)有很多便利條件,因此在求學(xué)階段,他就積累了夯實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)。1982年,作為這個(gè)專業(yè)恢復(fù)高考后的第一屆畢業(yè)生,成績(jī)優(yōu)異的馬文濤進(jìn)入了中國(guó)地震局地質(zhì)研究所。一進(jìn)門,水庫(kù)誘發(fā)地震研究組就將他納入麾下。自此,就像一顆堅(jiān)定的螺絲釘,馬文濤的名字牢牢地?cái)Q在了中國(guó)水庫(kù)誘發(fā)地震研究的動(dòng)力引擎上。

那么,這顆“螺絲釘”面對(duì)的是一條什么樣的科研攻堅(jiān)路呢?改革開放以來(lái),我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,能源的供需矛盾日漸突出。基于水力資源豐富,且水電屬無(wú)污染能源等因素,大力開展水電資源成為了國(guó)家能源建設(shè)的重要發(fā)展方向。毋庸置疑,治國(guó)必先治水,興國(guó)必先興水,興水才能富民,興水才能強(qiáng)國(guó)。

馬文濤先后參加了多項(xiàng)水庫(kù)誘發(fā)地震觀測(cè)、水庫(kù)誘發(fā)地震活動(dòng)性分析、震源機(jī)制解及發(fā)震應(yīng)力場(chǎng)解析等項(xiàng)活動(dòng),進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)水庫(kù)誘發(fā)地震調(diào)查、地質(zhì)調(diào)查和水文地質(zhì)調(diào)查,探討了水庫(kù)誘發(fā)地震成因和機(jī)理。馬文濤分析了與水庫(kù)誘發(fā)地震相關(guān)的壩高、庫(kù)容、區(qū)域應(yīng)力狀態(tài)、斷層活動(dòng)性、巖性介質(zhì)條件和天然地震活動(dòng)背景等6種誘震因素,統(tǒng)計(jì)出水庫(kù)誘發(fā)地震鑒別方法。在前人的水庫(kù)誘發(fā)地震震例數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)之上,開展了礦山誘發(fā)地震、抽注液體(采油、采氣、注水采鹽和深井高壓注入廢水)、核爆和化爆誘發(fā)地震研究與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

馬文濤開展了水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定方法研究,使用有限元法、灰色聚類法、斷裂統(tǒng)計(jì)等方法,綜合評(píng)判水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性。根據(jù)水庫(kù)都處在山區(qū),受地形地貌的影響,在山峰地表引起隨高程S波振幅的放大效應(yīng),引起山峰橫向擺動(dòng),類似于地震波導(dǎo)致高樓擺動(dòng)一樣,易于發(fā)生工程災(zāi)害及巖崩、滑坡、滾石、泥石流、堰塞湖、塌陷等次生災(zāi)害。

前路漫漫,任重道遠(yuǎn)。

堅(jiān)持真理,

小臺(tái)距近場(chǎng)觀測(cè)功不可沒

根據(jù)水庫(kù)誘發(fā)地震震源深度比較淺的特點(diǎn),結(jié)合多年的地震觀測(cè)經(jīng)驗(yàn),馬文濤清晰地意識(shí)到:區(qū)域的地震臺(tái)網(wǎng)或地震臺(tái)陣不能提供滿足水庫(kù)誘發(fā)地震研究所需要的高精度空間參數(shù),特別是震源深度參數(shù)誤差過大,只有通過布設(shè)水庫(kù)區(qū)的小臺(tái)距密集臺(tái)網(wǎng)才有可能得到高精度的近場(chǎng)地震空間數(shù)據(jù),解決水庫(kù)誘發(fā)地震研究中所面臨的成因問題,深化人們對(duì)水庫(kù)誘發(fā)地震機(jī)理的認(rèn)識(shí)。

建立小臺(tái)距密集臺(tái)站工作量非常大,野外工作非常辛苦,不過這個(gè)在馬文濤眼中,似乎從來(lái)就不算問題。從1982年起,浙江省湖南鎮(zhèn)水庫(kù)、貴州省烏江渡水庫(kù)、湖南省東江水庫(kù)、長(zhǎng)江三峽地區(qū)等的野外地震觀測(cè)任務(wù)從來(lái)就沒少過他的身影,近年來(lái)他還主持開展了紫坪鋪水庫(kù)、長(zhǎng)江三峽水庫(kù)和貴州省董菁水庫(kù)等的誘發(fā)地震觀測(cè)任務(wù),積累了第一手的高精度數(shù)字地震資料。

在他和同事們的共同努力之下,為配合“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題——典型水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定技術(shù)及預(yù)警技術(shù)研究,研究所增設(shè)了紫坪鋪水庫(kù)地震加密6個(gè)臺(tái)站、長(zhǎng)江三峽水庫(kù)地震加密30個(gè)臺(tái)站;取得了汶川地震和長(zhǎng)江三峽水庫(kù)地震的新資料,發(fā)現(xiàn)汶川8級(jí)地震的初始破裂深度在6~9公里之間,與紫坪鋪水庫(kù)水位變化存在著一定的相關(guān)關(guān)系,為研究汶川地震成因打下了一個(gè)很好的物質(zhì)基礎(chǔ);分析了長(zhǎng)江三峽水庫(kù)誘發(fā)地震成因,新發(fā)現(xiàn)在巴東北岸神龍溪兩岸存在著的三條線性地震分布在碳酸鹽背斜軸部,走向東西向,與地層走向一致,屬于水庫(kù)蓄水后庫(kù)水沿地下暗河滲漏而引起的水庫(kù)地震,為減災(zāi)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

在與水庫(kù)誘發(fā)地震的博弈中,馬文濤經(jīng)常說(shuō):“人與世界的抗衡、災(zāi)難與繁榮,是相輔相成的。為了滿足生活及工業(yè)需求,修水庫(kù)是必然的,而面對(duì)水庫(kù)誘發(fā)地震及災(zāi)害的發(fā)生,我們只有加強(qiáng)觀測(cè),深入研究,才能提升抗震設(shè)防的能力。”2010年1月17日,貴州省董菁水庫(kù)庫(kù)區(qū)曾經(jīng)發(fā)生Ms3.4級(jí)水庫(kù)地震,引起巖崩、滾石和山體滑坡,造成6人死亡、9人受傷的重大災(zāi)害。為研究貴州省董菁水庫(kù)誘發(fā)地震活動(dòng)特征,了解庫(kù)區(qū)地震的構(gòu)造背景,探討水庫(kù)誘發(fā)地震的機(jī)理、孕震環(huán)境和動(dòng)力學(xué)過程,評(píng)定董菁水庫(kù)地震危險(xiǎn)性程度,解決董菁水庫(kù)最高震級(jí)和發(fā)震地段問題,馬文濤同中國(guó)水電顧問集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院合作,于2011年9月在董菁水庫(kù)原有庫(kù)區(qū)地震臺(tái)網(wǎng)10個(gè)短周期數(shù)字地震臺(tái)站的基礎(chǔ)之上,新增設(shè)了10個(gè)短周期數(shù)字地震臺(tái)站,使得董菁水庫(kù)庫(kù)區(qū)地震臺(tái)站之間的最小臺(tái)距達(dá)到3~4公里。2011年10月3日在庫(kù)區(qū)記錄到Ms2.6級(jí)地震,2011年11月6日發(fā)生了Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震,正好處在董菁水庫(kù)地震加密臺(tái)網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)。原外圍地震臺(tái)站交匯這次Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震震中在董菁水庫(kù)大壩下游3公里處,而從地震加密臺(tái)網(wǎng)記錄得到的波形初步判斷,Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震震中應(yīng)該在北盤江與打幫河交匯處董崗附近,這兩點(diǎn)的平面距離相差了8公里左右,而從地表滑坡、巖崩和地表震動(dòng)感覺也支持加密臺(tái)網(wǎng)所得到的結(jié)果,說(shuō)明在水庫(kù)區(qū)使用小臺(tái)距地震臺(tái)網(wǎng)能夠最有效地提高地震定位精度。因?yàn)閴沃穮^(qū)及下游巖性是砂板巖,庫(kù)區(qū)主要為巖溶發(fā)育的灰?guī)r。如果地震分布在前者范圍內(nèi),我們所要研究的是誘發(fā)斷裂構(gòu)造問題;而地震分布在后者區(qū)域,對(duì)應(yīng)的是一個(gè)巖溶誘發(fā)地震問題。所以,采用不同的定位結(jié)果,對(duì)于董菁水庫(kù)地震成因認(rèn)識(shí)就完全不同,采用的地震危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法也要變化,才能得到比較符合實(shí)際情況的結(jié)論。提高地震臺(tái)網(wǎng)定位精度的意義就在于此。

勇于創(chuàng)新,探究地震成因永不止步

廢寢忘食的觀測(cè)、夜以繼日的論證,馬文濤在研究水庫(kù)誘發(fā)地震機(jī)理過程中,認(rèn)識(shí)到水庫(kù)地震的誘發(fā)因素特點(diǎn)與水的性質(zhì)有關(guān)。水作為液體,它本身具有重量、不可壓縮性、可溶性和流動(dòng)性等多種物理化學(xué)特性。水庫(kù)蓄水時(shí),導(dǎo)致庫(kù)水位變化形成一定大小的勢(shì)能差,將水加載、卸載和通過孔隙、裂隙注入到地殼巖石之中,作為孔隙壓力和附加應(yīng)力及化學(xué)劑,改變了巖石應(yīng)力狀態(tài)、斷裂泥和斷裂面力學(xué)性質(zhì),導(dǎo)致斷層由穩(wěn)定狀態(tài)向失穩(wěn)狀態(tài)轉(zhuǎn)換,地殼發(fā)生脆性變形,引發(fā)地震,其過程可以簡(jiǎn)單地用庫(kù)侖剪切破裂準(zhǔn)則來(lái)加以描述。加載或卸載時(shí),增大最大主應(yīng)力或減小最小主應(yīng)力,可以使摩爾圓半徑增大或向左移動(dòng),可能使摩爾圓和巖石破壞包絡(luò)線相交;水通過裂隙滲入斷裂面,會(huì)降低巖石常數(shù),或者減小斷裂摩擦系數(shù),或者減小斷裂面上的正應(yīng)力,或者增大孔隙壓力,都可以使巖石破壞包絡(luò)線平移、斜率發(fā)生改變,使摩爾圓和巖石破壞包絡(luò)線相交,最終導(dǎo)致巖石失穩(wěn)而發(fā)生地震。

以此為基礎(chǔ),馬文濤開展了水庫(kù)誘發(fā)地震鑒別的方法研究,認(rèn)為水庫(kù)誘發(fā)地震屬于人類工程活動(dòng)相關(guān)所引發(fā)的地震,它與天然地震相比較有較大的區(qū)別,在地震分布空間、發(fā)震時(shí)間、最高震級(jí)、地震震源特征、庫(kù)水滲透的巖性條件和構(gòu)造條件的水文地質(zhì)條件、其他類型地震等方面都存在著一些特點(diǎn),成為綜合辨別水庫(kù)誘發(fā)地震鑒別的方法。

潮平兩岸闊,風(fēng)正一帆懸。通過對(duì)12座上世紀(jì)90年代以來(lái)水庫(kù)誘發(fā)地震新震例的現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查和分析,極大地豐富了水庫(kù)誘發(fā)地震數(shù)據(jù)庫(kù);使用我國(guó)大型水庫(kù)532座、全世界150座水庫(kù)誘發(fā)地震震例資料,對(duì)灰色聚類法中的水庫(kù)地震預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行了修訂,形成水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性綜合評(píng)定技術(shù),使得水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定方法更具合理性、科學(xué)性和可操作性,并對(duì)長(zhǎng)江三峽水庫(kù)、新豐江水庫(kù)和龍灘水庫(kù)的不同構(gòu)造部位的水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性進(jìn)行了評(píng)價(jià),驗(yàn)證結(jié)果表明新豐江水庫(kù)地震震級(jí)大于5級(jí),長(zhǎng)江三峽水庫(kù)和龍灘水庫(kù)地震震級(jí)上限都在4~5級(jí)之間,與實(shí)際情況吻合較好。

除此之外,馬文濤在震源機(jī)制分析和地震分類方面也有獨(dú)特的見解,他提倡把震源機(jī)制用三角圖示法直觀劃分成一、二級(jí)地震類型,這就把地震學(xué)中的矩張量、斷裂力學(xué)中的九種錯(cuò)動(dòng)方式與構(gòu)造地質(zhì)學(xué)中的正斷層、逆斷層和走滑斷層等復(fù)雜斷層錯(cuò)動(dòng)類型結(jié)合起來(lái),修定了地震矩張量分解成迪卡爾坐標(biāo)四種基本分量中沒有正斷層機(jī)制的物理解釋,這對(duì)判斷地震震源錯(cuò)動(dòng)復(fù)雜類型來(lái)說(shuō),稱得上是一個(gè)絕佳途徑。

“風(fēng)正潮平,自當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航;任重道遠(yuǎn),更須快馬加鞭。”三十年與水庫(kù)誘發(fā)地震的交鋒中,馬文濤兢兢業(yè)業(yè)地踐行著自己的使命,他常說(shuō):“研究的目的是為了應(yīng)用于實(shí)踐,科學(xué)提升抗震設(shè)防能力,保證人民生活和經(jīng)濟(jì)建設(shè)安全,就是意義所在。”他的研究中凝聚著數(shù)代人對(duì)水庫(kù)地震理解的結(jié)晶,展示了水庫(kù)地震機(jī)理的奧秘,孕育出防震減災(zāi)惠澤民生的力量。中國(guó)水庫(kù)誘發(fā)地震的研究領(lǐng)域中,是這樣的赤誠(chéng)與智慧,支撐起了國(guó)計(jì)民生的剛硬脊梁。

文章來(lái)源:《中國(guó)科學(xué)報(bào)》2012-11-12

![]() 媒體報(bào)道二:

媒體報(bào)道二:

![]()

堅(jiān)持小臺(tái)距近場(chǎng)地震觀測(cè) 探索水庫(kù)誘發(fā)地震奧秘及評(píng)價(jià)方法——中國(guó)地震局地質(zhì)研究所馬文濤副研究員

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速持續(xù)發(fā)展,水電能源事業(yè)正處在最快速發(fā)展階段,水資源也日益短缺,大力修建水利工程成為興國(guó)之策,水庫(kù)建設(shè)中所面臨的水庫(kù)誘發(fā)地震已經(jīng)成為了當(dāng)前我國(guó)所亟待解決的重大減災(zāi)問題之一。中國(guó)地震局地質(zhì)研究所馬文濤副研究員長(zhǎng)期從事水庫(kù)誘發(fā)地震研究,開展小臺(tái)距近場(chǎng)地震觀測(cè),從地震活動(dòng)性、震源機(jī)制、震源運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)以及地層幾何學(xué)等方面,探索水庫(kù)誘發(fā)地震奧秘及評(píng)價(jià)方法,反演活動(dòng)構(gòu)造幾何學(xué)和運(yùn)動(dòng)學(xué)特怔,進(jìn)行天然地震、人工誘發(fā)地震波型、震源機(jī)制參數(shù)及破裂過程和地震活動(dòng)的非線性特征分析,用數(shù)字模擬方法建立起活動(dòng)構(gòu)造的動(dòng)力學(xué)模型,分析應(yīng)力、應(yīng)變的分布及隨時(shí)間的演化過程,進(jìn)行了水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、災(zāi)害評(píng)估和對(duì)策研究,研究水庫(kù)誘發(fā)地震機(jī)理,在震源機(jī)制分析和地震分類方面有獨(dú)特的見解。

堅(jiān)持小臺(tái)距近場(chǎng)地震觀測(cè)

馬文濤副研究員根據(jù)水庫(kù)誘發(fā)地震震源深度比較淺的特點(diǎn)和多年的地震觀測(cè)經(jīng)驗(yàn),意識(shí)到區(qū)域的地震臺(tái)網(wǎng)或地震臺(tái)陣不能提供滿足水庫(kù)誘發(fā)地震研究所需要的高精度空間參數(shù),特別是震源深度參數(shù)誤差過大,只有通過布設(shè)水庫(kù)區(qū)的小臺(tái)距密集臺(tái)網(wǎng)才有可能得到高精度的近場(chǎng)地震空間數(shù)據(jù),解決水庫(kù)誘發(fā)地震研究中所面臨的成因問題,深化人們對(duì)水庫(kù)誘發(fā)地震機(jī)理的認(rèn)識(shí)。建立小臺(tái)距密集臺(tái)站工作量非常大,野外工作非常辛苦。從82年起參加過浙江省湖南鎮(zhèn)水庫(kù)、貴州省烏江渡水庫(kù)、湖南省東江水庫(kù)、長(zhǎng)江三峽地區(qū)等的野外地震觀測(cè)任務(wù),近年來(lái)主持開展了紫坪鋪水庫(kù)、長(zhǎng)江三峽水庫(kù)和貴州省董菁水庫(kù)等的誘發(fā)地震觀測(cè)任務(wù),積累了寶貴的高精度數(shù)字地震資料。

為配合典型水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定技術(shù)及預(yù)警技術(shù)研究(“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題2008BAC38B04)工作,增設(shè)了紫坪鋪水庫(kù)地震加密臺(tái)站(6個(gè)臺(tái)站,2008年12月到2010年9月)、長(zhǎng)江三峽水庫(kù)地震加密臺(tái)站工作(30個(gè)臺(tái)站,2009年3月到現(xiàn)在),取得了汶川地震和長(zhǎng)江三峽水庫(kù)地震的新資料,發(fā)現(xiàn)汶川8級(jí)地震的初始破裂深度在6~9公里之間,與紫坪鋪水庫(kù)水位變化存在著一定的相關(guān)關(guān)系,為研究汶川地震成因打下了一個(gè)很好的物質(zhì)基礎(chǔ);分析了長(zhǎng)江三峽水庫(kù)誘發(fā)地震成因,新發(fā)現(xiàn)在巴東北岸神龍溪兩岸存在著的三條線性地震分布在碳酸鹽背斜軸部,走向東西向,與地層走向一致,屬于水庫(kù)蓄水后庫(kù)水沿地下暗河滲漏而引起的水庫(kù)地震。

2010年1月17日,貴州省董菁水庫(kù)庫(kù)區(qū)曾經(jīng)發(fā)生Ms3.4級(jí)水庫(kù)地震,引起巖崩、滾石和山體滑坡,造成6人死亡、9人受傷的重大災(zāi)害。為研究貴州省董菁水庫(kù)誘發(fā)地震活動(dòng)特征,了解庫(kù)區(qū)地震的構(gòu)造背景,探討水庫(kù)誘發(fā)地震的機(jī)理、孕震環(huán)境和動(dòng)力學(xué)過程,評(píng)定董菁水庫(kù)地震危險(xiǎn)性程度,解決董菁水庫(kù)最高震級(jí)和發(fā)震地段問題,馬文濤副研究員同中國(guó)水電顧問集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院合作,于2011年9月在董菁水庫(kù)原有庫(kù)區(qū)地震臺(tái)網(wǎng)10個(gè)短周期數(shù)字地震臺(tái)站的基礎(chǔ)之上,新增設(shè)了10個(gè)短周期數(shù)字地震臺(tái)站,使得董菁水庫(kù)庫(kù)區(qū)地震臺(tái)站之間的最小臺(tái)距達(dá)到3~4公里。2011年10月3日在庫(kù)區(qū)記錄到Ms2.6級(jí)地震,2011年11月6日發(fā)生了Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震,正好處在董菁水庫(kù)地震加密臺(tái)網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)。原外圍地震臺(tái)站交匯這次Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震震中在董菁水庫(kù)大壩(以南)下游3公里處,而從地震加密臺(tái)網(wǎng)記錄得到的波形初步判斷,Ms3.9級(jí)水庫(kù)地震震中應(yīng)該在北盤江與打幫河交匯處董崗附近,這兩點(diǎn)的平面距離相差了8公里左右,而從地表滑坡、巖崩和地表震動(dòng)感覺也支持加密臺(tái)網(wǎng)所得到的結(jié)果,說(shuō)明在水庫(kù)區(qū)使用小臺(tái)距地震臺(tái)網(wǎng)能夠最有效地提高地震定位精度。

探索水庫(kù)誘發(fā)地震奧秘及評(píng)價(jià)方法

馬文濤副研究員通過研究水庫(kù)誘發(fā)地震機(jī)理,發(fā)現(xiàn)水庫(kù)地震的誘發(fā)因素特點(diǎn)與水的性質(zhì)有關(guān)。水作為液體,它本身具有重量、不可壓縮性、可溶性和流動(dòng)性等多種物理化學(xué)特性。水庫(kù)蓄水時(shí),導(dǎo)致庫(kù)水位變化形成一定大小的勢(shì)能差,將水加載、卸載和通過孔隙、裂隙注入到地殼巖石之中,作為附加應(yīng)力和孔隙壓力及化學(xué)劑,改變了巖石應(yīng)力狀態(tài)、斷裂泥和斷裂面力學(xué)性質(zhì),導(dǎo)致斷層由穩(wěn)定狀態(tài)向失穩(wěn)狀態(tài)轉(zhuǎn)換,地殼發(fā)生脆性變形,引發(fā)地震,其過程可以簡(jiǎn)單地用庫(kù)侖剪切破裂準(zhǔn)則來(lái)加以描述。

水加載或卸載時(shí),增大最大主應(yīng)力或減小最小主應(yīng)力,可以使摩爾圓半徑增大或向左移動(dòng),可能使摩爾圓和巖石破壞包絡(luò)線相交;水通過裂隙滲入斷裂面,會(huì)降低巖石常數(shù),或者減小斷裂摩擦系數(shù),或者減小斷裂面上的正應(yīng)力,或者增大孔隙壓力,都可以使巖石破壞包絡(luò)線平移、斜率發(fā)生改變,使摩爾圓和巖石破壞包絡(luò)線相交,最終導(dǎo)致巖石失穩(wěn)而發(fā)生地震。

開展了水庫(kù)誘發(fā)地震鑒別的方法研究,認(rèn)為水庫(kù)誘發(fā)地震屬于人類工程活動(dòng)相關(guān)所引發(fā)的地震,它與天然地震相比較有較大的區(qū)別,在地震分布空間、發(fā)震時(shí)間、最高震級(jí)、地震震源特征、庫(kù)水滲透的巖性條件和構(gòu)造條件的水文地質(zhì)條件、其它類型地震等方面都存在著一些特點(diǎn),成為綜合辨別水庫(kù)誘發(fā)地震鑒別的方法:

通過對(duì)12座上世紀(jì)90年代以來(lái)水庫(kù)誘發(fā)地震新震例的現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查和分析,極大地豐富了水庫(kù)誘發(fā)地震數(shù)據(jù)庫(kù);使用我國(guó)大型水庫(kù)532座、全世界140座水庫(kù)誘發(fā)地震震例資料,對(duì)灰色聚類法中的水庫(kù)地震預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行了修訂,形成水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性綜合評(píng)定技術(shù),使得水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性評(píng)定方法更具合理性、科學(xué)性和可操作性,并對(duì)長(zhǎng)江三峽水庫(kù)、新豐江水庫(kù)和龍灘水庫(kù)的不同構(gòu)造部位的水庫(kù)誘發(fā)地震危險(xiǎn)性進(jìn)行了評(píng)價(jià),預(yù)測(cè)結(jié)果表明新豐江水庫(kù)地震震級(jí)大于5級(jí),長(zhǎng)江三峽水庫(kù)和龍灘水庫(kù)地震震級(jí)上限都在4~5級(jí)之間,并得到了很好的實(shí)際情況驗(yàn)證。

在震源機(jī)制分析和地震分類方面有獨(dú)特的見解,可以把震源機(jī)制用三角圖示法直觀劃分成一、二級(jí)地震類型,這就把地震學(xué)中的矩張量、斷裂力學(xué)中的九種錯(cuò)動(dòng)方式與構(gòu)造地質(zhì)學(xué)中的正斷層、逆斷層和走滑斷層等復(fù)雜斷層錯(cuò)動(dòng)類型結(jié)合起來(lái),修定了地震矩張量分解成迪卡爾坐標(biāo)四種基本分量中沒有正斷層機(jī)制的物理解釋,這對(duì)于判斷地震震源錯(cuò)動(dòng)復(fù)雜類型是一個(gè)非常好手段和途經(jīng)。

專家簡(jiǎn)介

馬文濤,1982年2月云南大學(xué)地球物理系地球物理專業(yè)畢業(yè),1996年12月在中國(guó)地震局地質(zhì)研究所獲得博士學(xué)位,碩士生導(dǎo)師,中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員。承擔(dān)過1項(xiàng)國(guó)家支撐課題、1項(xiàng)“七五” 三級(jí)子題、多項(xiàng)國(guó)家地震局“十五”三級(jí)子題、1項(xiàng)地震科學(xué)聯(lián)合基金課題,參加了國(guó)家地震局“八五”二級(jí)子題、“九五” 三級(jí)子題和“十五”三級(jí)子題、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目子題、國(guó)家自然科學(xué)基金和地震科學(xué)聯(lián)合基金課題的相關(guān)研究工作,現(xiàn)在主要從事水庫(kù)誘發(fā)地震、近場(chǎng)地震學(xué)和震源機(jī)制解的研究工作,先后發(fā)表文章25篇。獲得中國(guó)地震局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)1次、二等獎(jiǎng)1次和三等獎(jiǎng)2次。

文章來(lái)源:《科技成果管理與研究》2012年08月23日

![]() 媒體報(bào)道三:

媒體報(bào)道三:

![]()

為了大地安寧 潛心水庫(kù)地震科研——記中國(guó)地震局地質(zhì)研究所馬文濤副研究員

馬文濤,1982年2月云南大學(xué)地球物理系地球物理專業(yè)畢業(yè),1996年12月在中國(guó)地震局地質(zhì)研究所獲得博士學(xué)位,碩士生導(dǎo)師,中國(guó)地震局地質(zhì)研究所副研究員。承擔(dān)過1項(xiàng)國(guó)家科技支撐課題、1項(xiàng)"七五"三級(jí)子題、多項(xiàng)國(guó)家地震局"十五"三級(jí)子題、1項(xiàng)地震科學(xué)聯(lián)合基金課題,參加了國(guó)家地震局"八五"二級(jí)子題、"九五"三級(jí)子題和"十五"三級(jí)子題、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目子題、國(guó)家自然科學(xué)基金和地震科學(xué)聯(lián)合基金課題的相關(guān)研究工作,現(xiàn)在主要從事水庫(kù)誘發(fā)地震、近場(chǎng)地震學(xué)和震源機(jī)……

資料更新中……

文章來(lái)源:《海峽科技與產(chǎn)業(yè)》 2012年11期

中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)暨“互聯(lián)網(wǎng)+”科技創(chuàng)新人物開放共享平臺(tái)(簡(jiǎn)稱:中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái))免責(zé)聲明:

1、中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)是:“互聯(lián)網(wǎng)+科技創(chuàng)新人物”的大型云平臺(tái),平臺(tái)主要發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)與科技創(chuàng)新人物的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài),實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新,為大眾創(chuàng)業(yè),萬(wàn)眾創(chuàng)新提供智力支持,為產(chǎn)業(yè)智能化提供支撐,加快形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)。

2、中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)暨“互聯(lián)網(wǎng)+”科技創(chuàng)新人物開放共享平臺(tái)內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),信息都是采用計(jì)算機(jī)手段與相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)信息自動(dòng)匹配提取數(shù)據(jù)生成,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如果發(fā)現(xiàn)信息存在錯(cuò)誤或者偏差,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系,以便進(jìn)行更新完善。

3、如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng)編輯詞條。

4、如果發(fā)現(xiàn)中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)提供的內(nèi)容有誤或轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)向本站反饋,網(wǎng)站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)建設(shè)中盡最大努力保證數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠,但由于一些信息難于確認(rèn)不可避免產(chǎn)生錯(cuò)誤。因此,平臺(tái)信息僅供參考,對(duì)于使用平臺(tái)信息而引起的任何爭(zhēng)議,平臺(tái)概不承擔(dān)任何責(zé)任。